photo: Pierre Dury

Nadia Myre au Musée des beaux-arts du Canada

13-08-2025

Il faut que je vous parle de Nadia Myre.

Cette Montréalaise d’origine algonquine (par sa mère) fait présentement l’objet d’une exposition au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. À 51 ans. Pas une rétrospective, plutôt, comme le dit le communiqué, ‘’un survol de sa démarche artistique et critique des vingt dernières années’’, en une soixantaine de pièces.

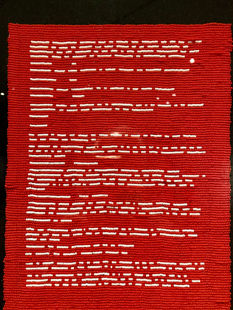

J’ai découvert cette artiste qui questionne le rapport des autochtones avec la société blanche à laquelle j’appartiens, avec une série d’impressions intitulée Méditations sur le rouge représentant un minutieux travail de perlage d’un rouge saisissant. L’artiste y proposait ‘’une réflexion critique sur l’identité par le sang et les conceptions racistes de l’«homme blanc» et du «rouge»’’.

J’ai été à la fois émerveillé et bousculé, et ce ne serait pas la dernière fois avec son travail.

Par après, c’est son œuvre Dans l’attente qui m’a impressionné. Dans cette œuvre publique installée boulevard Robert-Bourassa, elle recrée en trois dimensions les signatures des chefs autochtones apposées au bas du Traité de la Grande Paix signée à Montréal le 4 août 1701.

J’ai alors commencé à suivre sa carrière pour réaliser qu’on la réclamait un peu partout à travers le monde. Elle expose à Vienne, Glasgow, Venise, au Mexique, en Chine, au Gabon. Les ambassades canadiennes à New York, Londres, Paris et Athènes abritent de ses œuvres. Le Haut-commissariat britannique à Ottawa inaugurait une de ses œuvres en juillet dernier.

La présente exposition présente d’ailleurs des œuvres réalisées en 2024 au Centre International d’Art et du Paysage (CIAPV) dans l’île de Vassivière, en France. Une collaboration de la Délégation du Québec à Paris.

Quand je me suis retrouvé sur le jury du CALQ pour le choix de la cohorte 2019 de l’Ordre des arts et des lettres, j’ai défendu avec enthousiasme sa candidature. Après la pandémie, j’ai retrouvé cette Compagne de l’Ordre sur le jury pour le choix de la cohorte 2021.

Je ne pouvais donc pas manquer cette exposition majeure que le MBAC a décidé de lui consacrer.

En traversant les salles, j’ai ressenti la même chose que la première fois: j’ai été de nouveau émerveillé et bousculé.

Comment ne pas se sentir interpellé devant ces œuvres qui mettent encore et toujours le doigt sur ce qui cloche dans le rapport entre les blancs et les autochtones.

Le texte de la Loi sur les Indiens caviardé par du perlage, c’est percutant.

Même chose avec cette plume rouge seule devant un contingent de plumes bleues.

Que dire de cette collection de mocassins numérotés?

Il y a aussi les œuvres qui traitent de sujets plus propres aux premières nations comme dans Histoire en deux parties où elle oppose la méthode traditionnelle algonquine de fabriquer un canot avec de l’écorce de bouleau, du cèdre, du frêne, des racines et de la gomme d’épinette, au canot moderne en aluminium.

C’est ma vision de cette œuvre. Comme j’ai vu un hommage au nomadisme dans l’installation faite d’un filet rouge qui, en étant hissé par une poulie, devient un tipi qui perd sa forme quand la poulie redonne du lest. Faire et défaire la tente!

Ma blonde y a vu tout simplement la représentation de la vie….jusqu’au dernier souffle qu’on ressent quand le filet se gonfle sous nos yeux au moment où la poulie a atteint son dernier tour de roue.

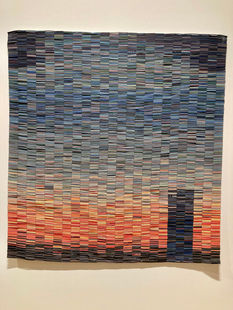

Dans Les compositions du crépuscule : fusion lumineuse, faite de perles en céramique, j’ai vu un hommage à la peintre abénaquise Rita Letendre (1928-2021). En passant, les cartels sont très peu explicatifs.

Au-delà du sens qu’on peut donner aux œuvres, leur rendu formel est déjà une bonne raison de faire la visite de cette exposition. Hâtez-vous, ça se termine le 1er septembre.

.